症例: ステロイド減量に踏み切れないMG患者

基本情報:

32歳、女性。4年前に重症筋無力症(EOMG型)を発症し、AchR抗体陽性,MGFA Class IIa,MG‑ADLスコア2点と評価された。これまでステロイド導入(20mg/日)を漸減させながら、タクロリムス併用の治療を行ってきた。

現在の薬物療法:

- プレドニゾロン(6 mg/日,1日1回, 朝)

- タクロリムス(3 mg/日,1日1回)

- コリンエステラーゼ阻害薬(ピリドスチグミン180 mg/日,1日3回)

持続的症状:

四肢筋疲労感(長時間歩行や階段昇降でふらつき)

午後~夜間にかけての眼瞼下垂(週3〜4日)

日常生活の支障:

現在は正社員として事務系の仕事に携わるが午後になると作業効率が低下する。月に1〜2回、夕方以降の予定(会食・子どもの習い事)を体調不良でキャンセルしている。プレドニゾロン5mg以下の治療に対し本人・家族ともに強い不安を感じている。クリーゼ歴や人工呼吸管理歴はない。

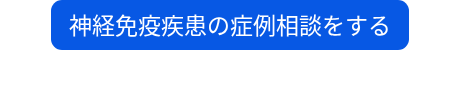

あなたが選ぶ、次の一手は?

結果の傾向

- クリニック勤務の先生において、a(タクロリムス増量),b(定期的なIVIgの導入),d(現治療の継続)が多い傾向がありました。

- 回答いただいた病院勤務の脳神経内科医は全員、c(分子標的薬の導入)を選んでいました。

投票コメント(抜粋)

- 現在、標準的な治療をおこなっていて、現在の量よりステロイド減量が難しく、タクロリムスの量もふやしにくい状況で、持続的症状があり、子育て中で、予定を体調不良のためキャンセルしなければいけないなど日常生活においてQOLを低下させてしまっているので、分子標的薬の導入がいいと思います。(総合内科・40〜50年目)

- ステロイドの減量を早く行いたいので、分子標的薬の導入。(脳神経内科・40〜50年目)

- 現加療では日常生活に支障があり、タクロリムス増量は効果が薄いと考えられ、IVIg療法は一時的には良いですが、プレドニゾロン:6 mg/日内服中で、十分なコントロールが得られていないため、分子標的薬の導入を選びます。(総合内科・30〜40年目)

- 十分な治療効果が無いなら、分子標的薬を検討するのが、治療がスッキリして良いかと思えた。(総合内科・10〜20年目)

- ADLの観点から、 現治療を継続し、まず症状悪化がないか半年間フォローする(眼科、40〜50年目)

エキスパート専門医のコメント

聖マリアンナ医科大学 脳神経内科 講師

櫻井 謙三 先生

回答:c. 分子標的薬の導入

医療経済的な視点を考慮する必要もありますが、まずは分子標的薬を投与して症状を改善させたのちに、出口戦略を見極めるのが良いと考えます。

タクロリムス増量やIVIgの導入は一時的に効果があると思いますが、最終的にはプレドニゾロンのde-escalationの実施において、問題となると思われます。したがって、プレドニゾロンのde-escalationのためには、分子標的薬を投与して、その反応を見て再度方針を検討するのが良いのではないでしょうか。

済生会宇都宮病院 脳神経内科 医長

岩手医科大学附属内丸メディカルセンター脳神経内科・老年科 非常勤医師

水野 昌宣 先生

回答:c. 分子標的薬の導入

プレドニゾロン5mg以上、ADLは2点だが日常生活への支障がそこまで強くない。したがって、プレドニゾロンを減らすことによって支障が出ることが怖いから、減らしたくないという患者さんは意外と多いと感じます。プレドニゾロンの減量をしてもらうために、分子標的薬を利用することが多くあります。IVIgも選択肢の一つですが、子供がいることを考慮すると外来で完結する分子標的薬の方がベターではないでしょうか。導入しやすい分子標的薬はFcRn阻害薬ですが、患者さんの反応に応じて、補体阻害薬なども検討します。

国立病院機構仙台医療センター 脳神経内科

渡辺 源也 先生

回答:c. 分子標的薬の導入

タクロリムスの増量に関しては3mgを守る医師が多いのであまり選択されません。IVIgも一度導入してみても良いですが、自宅に戻れることを考えると外来でできる分子標的薬を検討するほうがよいのではないでしょうか。

強いエビデンスではないですが、軽症例の場合、FcRn阻害薬を投与すると次の投与サイクルまで期間を開けても、再発しない症例が比較的多いようです。そのため、まずはFcRn阻害薬を投与し、しばらく様子を見ることを勧めます。

この「Expert Insight|症例から学ぶ」はいかがでしたか?

免責事項

-

本ページに掲載する情報(以下「本情報」といいます。エキスパート医師による見解、ユーザーによる投票内容・結果・コメントを含みますが、これらに限りません)は、医師その他医療専門家の方々への情報提供を目的として作成されたものであり、一般の方々への情報提供を目的としたものではございません。当社は、本情報の正確性、完全性、最新性その他一切の事項について、何ら保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いかねますことをご了承ください。

-

本情報は、あくまで情報提供や意見交換を目的とするものであり、特定の患者様に対する具体的な診断、治療方法やその効果を保証、推奨するものではございません。実際の診断・治療にあたっては、必ず本情報を閲覧された利用者ご自身の臨床的ご判断に基づいて行ってください。

-

本ページにおける医薬品・医療機器・治療法の記載は学術情報の共有を目的とするもので、購入・使用その他の勧誘を目的とする広告ではありません。適応、用法・用量、副作用、禁忌等は各公的資料・添付文書をご確認ください。適応外の使用に関する記載が含まれる場合も、最終判断は医療従事者の責任において行ってください。

-

お寄せいただいた投票内容やコメントは、あくまで投稿者個人のご意見・ご感想です。また、投票結果は、参加されたユーザーの皆様のご意見を集計したものであり、特定の治療方針に関する臨床的なコンセンサスや標準的治療を示すものではございません。

-

掲載された情報に基づき、利用者様がご自身の判断で行った一切の行為(治療行為を含みますが、これらに限られません)とその結果に関して、当社は一切の責任を負いません。

-

コメント等の投稿にあたり、患者様や第三者の個人を識別できる情報(氏名、連絡先、具体的な受診医療機関名等)を含めることは固くお控えください。

-

投票・投稿を行ったユーザーの個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って、適法かつ適正に取り扱います。

-

本ページの利用に関連して、利用者間または利用者と第三者との間でトラブルが生じた場合、当社は関与せず、一切の責任を負わないものとします。

-

本ページに掲載されている症例は、架空の事例又は実際の症例を改変して作成された事例であり、実在する個人に関する症例ではありません。

.jpg)

.jpg)