「Expert Insight:症例で学ぶ」は、Medii Eコンサルで回答医としてご協力いただいているエキスパート専門医が出会った悩ましい症例を取り上げ、Medii Eコンサル会員の先生方とエキスパート専門医の意見を紹介するコンテンツです。

MG。ステロイド減量に踏み切れない維持例

基本情報:

32歳、女性。4年前に重症筋無力症(EOMG型)を発症し、AchR抗体陽性,MGFA Class IIa,MG‑ADLスコア2点と評価された。これまでステロイド導入(20mg/日)を漸減させながら、タクロリムス併用の治療を行ってきた。

現在の薬物療法:

- プレドニゾロン(6 mg/日,1日1回, 朝)

- タクロリムス(3 mg/日,1日1回)

- コリンエステラーゼ阻害薬(ピリドスチグミン180 mg/日,1日3回)

持続的症状:

四肢筋疲労感(長時間歩行や階段昇降でふらつき)

午後~夜間にかけての眼瞼下垂(週3-4日)

日常生活の支障:

現在は正社員として事務系の仕事に携わるが午後になると作業効率が低下する。月に1-2度、夕方以降の予定(会食・子どもの習い事)を体調不良でキャンセルしている。プレドニゾロン5mg以下の治療に対し本人・家族ともに強い不安を感じている。クリーゼ歴や人工呼吸管理歴はない。

次の一手は?

MG。ステロイド減量に踏み切れない維持例

基本情報:

32歳、女性。4年前に重症筋無力症(EOMG型)を発症し、AchR抗体陽性,MGFA Class IIa,MG‑ADLスコア2点と評価された。これまでステロイド導入(20mg/日)を漸減させながら、タクロリムス併用の治療を行ってきた。

現在の薬物療法:

- プレドニゾロン(6 mg/日,1日1回, 朝)

- タクロリムス(3 mg/日,1日1回)

- コリンエステラーゼ阻害薬(ピリドスチグミン180 mg/日,1日3回)

持続的症状:

四肢筋疲労感(長時間歩行や階段昇降でふらつき)

午後~夜間にかけての眼瞼下垂(週3-4日)

日常生活の支障:

現在は正社員として事務系の仕事に携わるが午後になると作業効率が低下する。月に1-2度、夕方以降の予定(会食・子どもの習い事)を体調不良でキャンセルしている。プレドニゾロン5mg以下の治療に対し本人・家族ともに強い不安を感じている。クリーゼ歴や人工呼吸管理歴はない。

次の一手は?

回答に悩む?Medii Qに聞いてみませんか

Accordion title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor arcu non commodo elementum.

Accordion title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor arcu non commodo elementum.

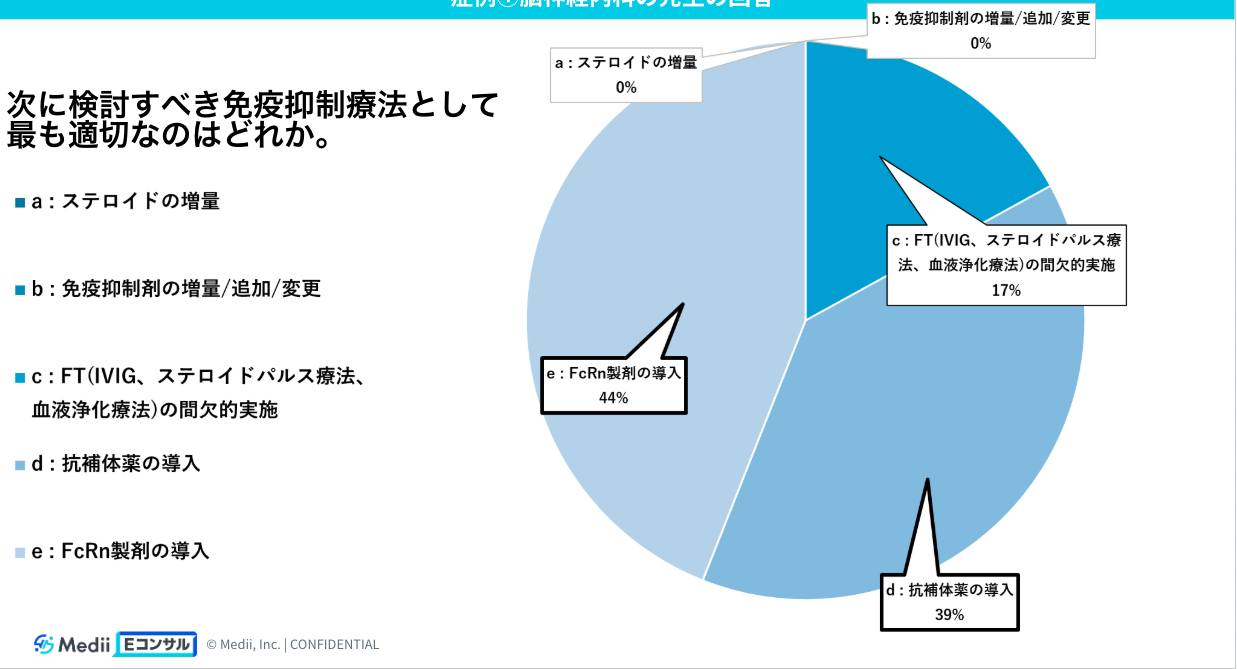

投票の集計結果

投票期間:2025年7月31日〜2025年8月20日

投票数:55人

コメント一覧

- 以前はLVEFにとらわれていたが、HFpEFの概念のおかげで診断の精密さが上がったと思う。(60歳代病院勤務医、一般内科)

- 非専門医なので、心臓超音波検査でのHFpEFの診断に確信が持てない。(40歳代病院勤務医、一般内科)

- 心臓超音波検査は扱えるが、EFなどの算出が面倒で時間がかかる。浮腫の程度や胸部単純X線検査、脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)など、簡便に実施可能な分類のための指標があると便利なのだが。(60歳代開業医、一般内科)

- HFpEFが“ゴミ箱診断”化しているようで気になっている。原疾患の鑑別によって恩恵を受ける患者が一定程度いると感じている。(40歳代病院勤務医、循環器内科)

- BNPが心不全マーカーとして使えるようになり、循環器専門医への紹介のタイミングが分かりやすくなった。(60歳代診療所勤務医、代謝・内分泌内科)

- 最近登場したBREATH2スコアが役に立っている。(60歳代開業医、総合診療科)

エキスパート専門医のコメント

聖マリアンナ医科大学 脳神経内科 講師

櫻井 謙三 先生

医療経済的な視点等考慮する点もあるが、あえて分子標的薬を投与して症状を改善させたのちに、出口戦略を見極め、de-escalationを実施するのが良い。

タクロリムス増量やIVIgの導入は一時的に効果があると思うが、採取的にはde-escalationの実施において、問題となると思われる。したがって、まずは分子標的薬を投与して、その反応を見て再度方針を検討するのが良いのではないか。

済生会宇都宮病院 脳神経内科 医長

岩手医科大学附属内丸メディカルセンター脳神経内科・老年科 非常勤医師 水野 昌宣 先生

プレドニゾロン5mg以上、ADLが2点だが、日常生活の支障がそこまで強くない。こういったプレドニゾロンを減らすのが怖いから減らしたくないという患者は意外と多い。プレドニゾロンの減量をしてもらうために、分子標的薬を利用することが多い。IVIgも選択肢の一つだが、子供がいることを考慮すると外来で完結する分子標的薬の方がベターではないか。導入しやすい分子標的薬はFcだが、患者の反応に応じて、補体なども検討する。

国立病院機構仙台医療センター 脳神経内科 渡辺 源也 先生

タクロリムスの増量に関しては3mgを守る医師が多いのであまり選択されない。IVIgも一度導入してもよいが、自宅に戻れることを考えると外来で処方できるFcRn阻害薬をまず投与するほうがよいのではないか。強いエビデンスではないが、軽症例の場合、FcRnを投与すると次のサイクルの投与まで期間を開けても、再発しない症例が比較的多い。そのため、一度FcRnを投与ししばらく、様子見ることを勧める。このExpert Insightはいかがでしたか?

免責事項

当社は本ページにおける情報の正確性、完全性を保証するものではなく、本ページの内容に関連して生じたクレーム又は損害について、一切の責任を負わないものとします。

投票内容および投稿コメントは投稿者の個人的な意見および感想であり、診療および治療結果を保証するものではありません。また、投票内容および投稿コメントに基づいてユーザーが行った治療行為を含む、一切の判断や行為、並びにそれらの結果に関する責任はユーザーが負うこととなり、当社は一切の責任を負わないものとします。

当社は本ページを利用したことによるユーザー間のトラブルまたはユーザーと第三者との間で生じたトラブルについて、一切責任を負わないものとします。

「投票結果を見る」を押しますと上記に同意したものとさせていただきます。